Médecine fœtale

Imagerie

Publié le 25 avr 2025Lecture 5 min

Quand et comment évoquer une craniosténose fœtale ? (1re partie)

Jean-Philippe BAULT, Plateforme Lumière, hôpital Necker, CPDP CHI Poissy Saint-Germain, Cabinet d’échographies gynéco-obstétricales, Les Mureaux

Dans cette première partie de l’article consacré aux craniosténoses fœtales, nous aborderons les généralités, les moyens du diagnostic, les signes d’appel et les éléments du diagnostic. La seconde partie – à paraître dans un prochain numéro de Gynécologie Pratique – sera, elle, consacrée à une description détaillée des principales craniosténoses.

Les craniosténoses fœtales correspondent à la fermeture prématurée d’une ou de plusieurs sutures du crâne fœtal. La prévalence de ces pathologies est estimée entre 1/2000 à 1/3000. Il en existe plus d’une centaine de types différents. Cette fermeture prématurée entraîne des modifications de la forme du crâne permettant une classification anatomique. La scaphocéphalie, liée à une fermeture prématurée de la suture sagittale supérieure, est la plus fréquente de ces anomalies.

Les craniosténoses peuvent être isolées ou syndromiques. Leur génétique est souvent complexe, de type autosomique dominant, autosomique récessif, voire plus complexe. Elles peuvent aussi être secondaires à la prise de médicaments (valproate) ou s’inscrire dans le cadre d’une ostéo-chondrodysplasie…

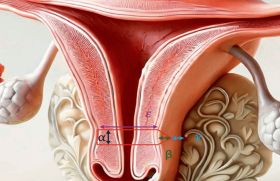

Rappel : sutures et fontanelles

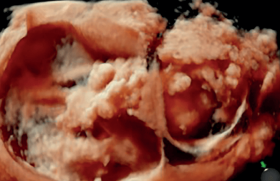

Il est indispensable de rappeler l’anatomie des sutures et des fontanelles du crâne fœtal (figure 1).

Figure 1. Sutures et fontanelles.

Les moyens du dépistage et du diagnostic

Les moyens du dépistage et du diagnostic sont multiples : échographie conventionnelle et surtout volumique, scanner, scanner osseux 3D.

L’IRM sera essentiellement indiquée pour la recherche des signes associés, en particulier au niveau des extrémités.

Échographie conventionnelle

La forme des contours crâniens devra être étudiée dans les trois plans de l’espace (figure 2). La visualisation des sutures avec ce type de technique ne sera naturellement que partielle au niveau du plan de coupe réalisé (figure 3). On pourra, pour pallier cette limite, avoir recours à un balayage tangentiel de la suture à étudier.

Il est à noter que le profil recommandé par la CNEOF lors de l’examen du deuxième trimestre n’est que subjectif.

Figure 2. Contours crâniens dans les 3 plans. A : axial. B : sagittal. C : coronal.

Figure 3. Sutures visualisées en échographie conventionnelle 2 d. A : sutures coronale et lambdoïde. B : suture sagittale. C : suture coronale en balayage axial.

Échographie volumique

C’est la technique à privilégier permettant d’obtenir :

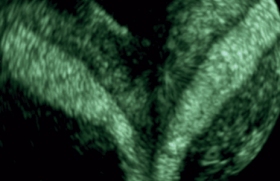

– au niveau des contours crâniens, grâce aux coupes multiplanaires, la visualisation de l’ensemble de ces contours en une seule vue (figure 4).

– au niveau du profil, grâce à la technique de l’orthogonalité du triplan, un profil strict et objectif qui seul sera adapté à une mesure précise des angles faciaux, et en particulier dans le cadre des craniosténoses à celle de l’angle facial supérieur (figures 5 et 6).

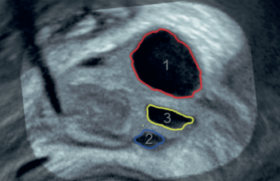

– une visualisation complète des sutures par la «visualisation en face » associée au mode rendu maximum osseux (figure 7A).

Il est à noter que l’utilisation du mode Omniview est particulièrement intéressante en raison de sa simplicité de mise en œuvre (figure 7B).

Figure 4. Contours crâniens en coupes multiplanaires (échographie volumique 3d).

Figure 5. Profil fœtal strict en coupes multiplanaires (échographie volumique 3d). Mode volumique 3D Obtention d’un volume de la partie antérieure de la boîte crânienne Placer les orbites du fœtus : Horizontales en “B” - Verticales en “C” En raison de l’orthogonalité des plans de coupe le profil en “A” est strict.

Figure 6. Profil fœtal et mesure de l’angle facial supérieur.

Figure 7. visualisation des sutures en mode volumique. A : 3D rendu osseux ; B : Omniview.

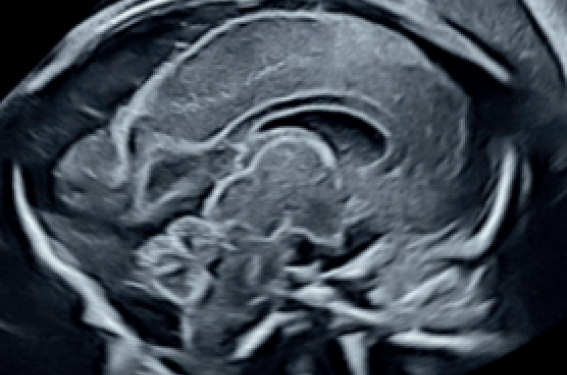

Les scanners

Les scanners, en particulier en mode volumique, permettront de confirmer les anomalies mises en évidence par l’échographie (figure 8).

Figure 8. Scanners.

Signes d’appel

Ils sont avant tout indirects. Ainsi, malgré la fermeture d’une ou de plusieurs sutures, le cerveau poursuivant son développement va entraîner des modifications de la forme des contours crâniens et du profil fœtal. Ces deux éléments représentent donc les principaux signes d’appel.

Les anomalies de la forme des contours crâniens en liaison avec l’atteinte de la (ou des)suture(s) atteinte(s) sont résumées sur la figure 9.

Les anomalies du profil résumées dans la figure 10 consisteront essentiellement en une fermeture de l’angle facial supérieur et en des modifications de la forme du front pouvant apparaître anormalement bombant, haut ou proéminent.

Paradoxalement, la mise en évidence d’une ou de plusieurs sutures anormalement larges (en raison de la poursuite de la croissance du cerveau) est souvent le premier signe faisant suspecter la pathologie (figure 11).

La visualisation de la ou des suture(s) fermée(s), seul véritable signe direct, n’est le plus habituellement que d’apparition tardive.

Dans un certain nombre de cas, l’échographiste référent sera d’emblée sollicité en raison d’une histoire familiale de craniosténose. Il est à noter que, dans ces cas, le diagnostic de récidive ne sera fait qu’au troisième trimestre de la grossesse ou à la suite d’une confirmation génétique.

Figure 9. Classification des craniosténoses.

Figure 10. Modifications du profil.

Figure 11. Sutures élargies. A : squameuse et fontanelle sphénoïdale. B : métopique.

Classification

Comme nous l’avons déjà indiqué, la classification est basée sur les modifications de la forme du crâne, celles-ci étant la résultante de la suture ou des sutures atteintes. La figure 11 illustre cette classification. Bien évidemment l’échographie détaillée de référence à la recherche de signes associés (en particulier des membres) sera indispensable, nous y reviendrons dans un prochain numéro…

Références

1. Delahaye S et al. Prenatal ultrasound diagnosis of fetal craniosynostosis. Ultrasound Obstet Gynecol 2003 ; 21(4) : 347-53.

2. J.-M. Levaillant, J.-P. Bault, B. Benoit, Pratique de l’échographie volumique : Échographie obstétricale : échographie obstétricale, Sauramps Éditeurs, 2008.

3. M. Mabille-Maréchal,J.-M. Levaillant, B. Benoit, Atlas en imagerie tridimensionnelle de l’os fœtal en croissance, Sauramps Éditeurs, 2011.

4. J.-M. Levaillant, J.-P. Bault, B. Benoit, La Face fœtale normale et pathologique, Sauramps Éditeurs, 2013.

5. J.-M. Levaillant, J.-P. Bault, Échographie obstétricale : dépistage et diagnostic. Morphologie normale du fœtus et de ses annexes, tome 2, Sauramps Éditeurs, 2018.

6. J.-P. Bault, J.-M. Levaillant, G. Couly, E. Heurteloup, Atlas d’écho-anatomie fœtale, Sauramps Éditeurs, 2021.

Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.

pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.

Si vous êtes déjà inscrit,

connectez vous :

Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,

inscrivez-vous gratuitement :