Médecine fœtale

Imagerie

Publié le 25 avr 2025Lecture 5 min

Quand et comment évoquer une craniosténose fœtale ? (2e partie)

Jean-Philippe BAULT, Plateforme Lumière, hôpital Necker, CPDP CHI Poissy–Saint‐Germain, Cabinet d’échographies gynéco‐obstétricales, Les Mureaux

La scaphocéphalie résulte de la fermeture prématurée de la suture sagittale supérieure. C’est la plus fréquente des craniosténoses (1/5 000), elle est habituellement non syndromique.

La scaphocéphalie

La scaphocéphalie résulte de la fermeture prématurée de la suture sagittale supérieure. C’est la plus fréquente des craniosténoses (1/5 000), elle est habituellement non syndromique.

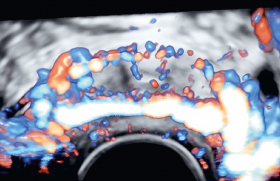

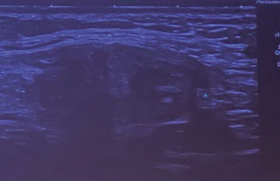

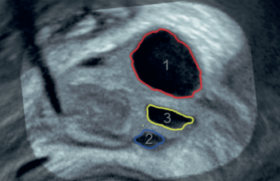

Le crâne apparaît allongé dans le sens antéro‐postérieur, avec un front haut et une partie postérieure aplatie (figure 1). La suture sagittale apparaît fermée sur la coupe frontale (figure 2A) et en mode rendu osseux (figure 2B).

L’aspect est confirmé par le scanner osseux (figure 3A).

À la naissance le crâne est allongé dans le sens longitudinal (figure 3B).

Les sujets atteints ne présentent a priori pas de retard mental.

Figure 1. Scaphocéphalie. A : front haut. B : partie postérieure aplatie. C : mode volumique.

Figure 2. Scaphocéphalie. A : coupe frontale. B : mode volumique osseux (flèches vertes : suture sagittale fermée).

Figure 3. Scaphocéphalie. A : scanner. B : aspect postnatal.

La trigonocéphalie

Elle résulte de la fermeture prématurée de la suture métopique et est le plus souvent isolée. Elle peut aussi être secondaire à la prise maternelle d’acide valproïque ou à une anomalie chromosomique. La fréquence est de 1 à 5/10 000. Les garçons sont plus fréquemment atteints, dans la proportion de 3,5/1.

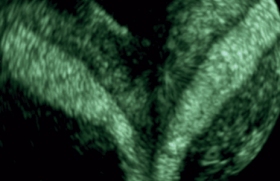

Le crâne apparaît étroit et haut dans le plan frontal, pointu vers l’avant sur une coupe axiale (figure 4). La coupe IRM dans un plan transversal met parfaitement en évidence la forme pointue vers l’avant du crâne (figure 5A), aspect retrouvé en postnatal (figures 5B et 5C). L’intelligence des sujets est normale.

Figure 4. Trigonocéphalie. A et B : suture métopique fermée. C et D : mode volumique osseux.

Figure 5. Trigonocéphalie. A : IRM. B et C : aspect postnatal.

Le syndrome d’Apert

Il est caractérisé par une craniosténose bicoronale réalisant un aspect de crâne turriforme avec un aspect marqué de l’ensellure nasale (figure 6A). La suture métopique est très large, ce qui est bien mis en évidence tant par l’échographie que par le scanner (figures 6B et 6C).

Le mode génétique est autosomique dominant avec mutation dans le gène FGFR2 ; sa fréquence est estimée à 1/50 000.

Les sutures coronales ne sont pas visibles tant en mode volumique maximum qu’en scanner (figure 7).

Il faudra rechercher les signes associés caractéristiques au niveau des membres :

– syndactylie 2/5 des mains, réalisant un aspect en « moufle » ou « mitten‐hand » (figure 8). À noter que cette syndactylie n’incorpore que rarement le pouce ;

– il peut aussi exister des syndactylies des orteils. Le pouce et le gros orteil sont souvent larges. Le retard mental est souvent majeur.

Figure 6. Syndrome d’Apert. Suture métopique largement ouverte. A : ensellure nasale très marquée. B : mode volumique osseux. C : scanner.

Figure 7. Syndrome d’Apert. Sutures coronales fermées. A et B : mode volumique osseux. C : scanner.

Figure 8. Syndrome d’Apert : Syndactylie 2/5.

Le syndrome de Crouzon

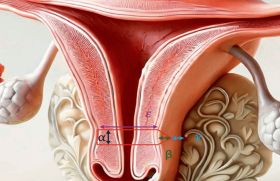

La craniosténose est de type bicoronale avec un crâne turriforme. La suture métopique est très large, l’ensellure nasale est marquée (figure 9). Il existe un hypertélorisme (figure 10). L’aspect postnatal retrouve le front très bombant (figure 11).

Le mode génétique est autosomique dominant lié à une mutation du gène FGFR2 dans 60 % des cas. Le traitement de type intervention chirurgicale pour libérer les sutures doit être précoce afin d’éviter les complications, en particulier l’hypertension intracrânienne.

Figure 9. Syndrome de Crouzon. A : ensellure nasale marquée. B : crâne turriforme. C : suture métopique largement ouverte.

Figure 10. Syndrome de Crouzon. Hypertélorisme. Mode rendu de surface.

Figure 11. Syndrome de Crouzon. Aspect postnatal.

Le syndrome de Pfeiffer

La craniosténose est habituellement bicoronale avec un front très haut, une ensellure nasale très marquée (figure 12).

Il existe des anomalies des doigts et des orteils à type de gros orteil large (figure 13).

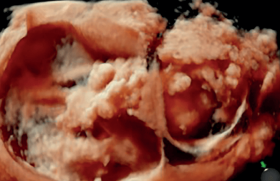

Trois types sont identifiés. La forme la plus sévère est le type 3 où le crâne a un aspect trilobé (« en trèfle ») (figures 14A et 14B). L’hypertension intracrânienne peut entraîner la présence d’empreintes des circonvolutions cérébrales à la face interne des os crâniens (figures 14C et 14D).

Dans la majorité des cas, on retrouve une mutation du gène FGFR2. Dans de très rares cas, il existe une mutation du gène FGFR1. Parfois, aucune mutation n’est retrouvée. La fréquence est estimée à 1/100 000.

Figure 12. Syndrome de Pfeiffer. A et B : aspect 2D (front très haut, ensellure nasale marquée). C : mode volumique rendu de surface. D : aspect postnatal.

Figure 13. Syndrome de Pfeiffer. Gros orteil élargi.

Figure 14. Syndrome de Pfeiffer type 3 : crâne en «trèfle». A : 2D. B (fœto‐pathologie) : aspect postnatal. C (mode osseux). D : empreintes circonvolutions cérébrales.

Le syndrome d’Antley-Bixler

Il est marqué par une pansynostose sévère. Ce syndrome est rare : une centaine de cas ont été décrits. Le front est grand et bombé, il existe une protoptose, un faciès plat, des oreilles dysmorphiques (figure 15).

L’incurvation fémorale est la plus fréquente des malformations osseuses (figure 16).

Deux types sont décrits :

– le type 1, associé à des mutations du gène FGFR2 ;

– le type 2, associé à des mutations du gène POR.

Comme nous l’avons indiqué, il existe de multiples formes de craniosténose qui ne peuvent pas toutes être abordées dans cet article de synthèse. Mentionnons que la découverte d’os wormiens (figure 17) devra faire rechercher une craniosténose.

Il sera donc toujours capital de vérifier la normalité du profil fœtal lors d’un examen de dépistage. Le mode volumique maximum et le scanner seront largement utilisés.

Il faudra s’attacher à bien examiner les extrémités lors d’une suspicion de craniosténose. La recherche de récurrences et le bilan génétique seront des temps fondamentaux. L’appel au spécialiste sera indispensable.

Figure 15. Syndrome d’AntleyBixler. Mode volumique multi planaire et rendu de surface.

Figure 16. Syndrome d’AntleyBixler. Incurvation fémorale, anomalie rachidienne.

Figure 17. Os wormiens. A : dans la suture sagittale supérieure. B : dans la petite fontanelle.

Tous mes remerciements à mon ami J.‐.M. LEVAILLANT pour son précieux apport iconographique.

Pour en savoir plus

• Delahaye S, Bernard JP, Rénier D, Ville Y. Prenatal ultrasound diagnosis of fetal craniosynostosis. Ultrasound Obstet Gynecol 2003 ; 21(4) : 347‐53

• www.orpha.net

• J.‐M. Levaillant, J.‐P. Bault, B. Benoit. Pratique de l’échographie volumique. Échographie obstétricale. Sauramps médical, 2008.

• M. Mabille‐Maréchal, J.‐M. Levaillant, B. Benoit. Atlas en Imagerie tridimen‐ sionnelle de l’os fœtal en croissance. Sauramps médical, 2011.

• J.‐M. Levaillant, J.‐P. Bault, B. Benoit. La Face fœtale normale et pathologique. Sauramps médical, 2013.

• J.‐P. Bault, J.‐M. Levaillant. Échographie Obstétricale. Dépistage et diagnostic. Tome 2 : Morphologie normale du fœtus et de ses annexes. Sauramps médical, 2018.

• J.‐P. Bault, J.‐M. Levaillant, G. Couly, E. Hurteloup. Écho‐anatomie normale du fœtus. Sauramps médical, 2021.

Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.

pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.

Si vous êtes déjà inscrit,

connectez vous :

Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,

inscrivez-vous gratuitement :